「なんでこんなに高いの?」「とてもじゃないけど払えない!」と各地で悲鳴が上がっています。

国保は、憲法25条や国保第1条に基づく皆保険制度です。

全国の民主商工会(民商)では、高すぎる国保料(税)の引き下げや正規保険証の発効を自治体に求めています。また、みんなで減免申請を行い、払える国保料(税)へと負担を軽減しています。

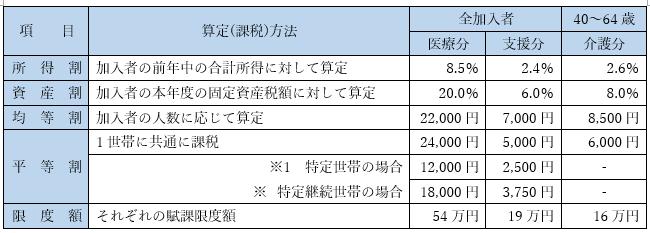

国保料の計算方法

【所得割】被保険者の前年度所得金額に応じて算定します

【資産割】各世帯の試算に応じて算定します

【均等割】世帯の被保険者数に応じて算定します

【平等割】1世帯当たり定額で計算します

※1特定世帯・・・後期高齢者医療制度が導入されたことにより国民健康保険の被保険者が1人となる場合に、5年間平等割が半額になります。

※2特定継続世帯・・・特定世帯に該当して5年経過後、さらに3年間、平等割が4分の3の額になります。

※年度途中に65歳(介護分非該当)に到達される方は、65歳になられる月の前月までの課税額を月割した額で計算します。

※年度途中に75歳(後期高齢者医療制度)に到達される方は、75歳になられる月の前月までの課税額を月割した額で計算します。

減免制度

減免制度には、法定減免と申請減免があります。

- 法定減免

- 前年の所得が基準を下回る場合、応益割(均等割・世帯別平等割)部分が減額されます。

自治体によって、「6割・4割」の軽減措置と、「7割・5割・2割」の軽減措置をとっています。※申請の必要はありません

(単位:万円)世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人 7割軽減 33 33 33 33 33 5割軽減 60 87 114 141 168 2割軽減 82 131 180 229 278 - 申請減免

- 自治体独自に行う減免制度です。

また、医療機関の窓口で支払う医療費を安くする「一部負担金免除制度」もあります。

これは国保法44条に基づいて市町村が実施するものです。

※申請が必要です薩摩川内市の国民健康保険税の減免について(薩摩川内市国民健康保険税条例第31条)

次のいずれかに該当する方の国民健康保険税が減免されます。

(1)天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認められる者

(2)貧困により生活のために公私の秩序を受ける者

(3)(1)・(2)のほか、特別の事情がある場合

上記(1)・(2)・(3)のほか、次のいずれにも該当する者(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る)の属する世帯の納税義務者で必要があると認められた方に対して、国民健康保険税を減免されます。

(1)被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2)被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高確法之規定による被保険者となったものに限る)の被扶養者であった者

ア.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者

ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

イ.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

ウ.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

エ.私立学校職員共済(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

オ.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保健印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者および同法第126条3項目の規定により当該日雇い特例被保険者手帳を返納した者を除く。

引用元:薩摩川内市国民健康保険税条例

「払える国保料・税に」の運動を広げましょう

全商連は「国民健康保険料(税)の引き下げと制度改善を~中小業者の『受療権』確立への7つの提言~」(A4版15ページ)を2月25日に発表しました。

1.国庫負担を総医療費の45%(1984年以前の基準)まで引き上げる

2.自治体の法定外繰り入れを継続する

3.国保料の算出方法を「能力に応じた負担」に改める

4.強権的徴収や保険証の取り上げをやめさせる

5.国保料の減免と窓口負担を軽減する (低所得者向けの減免制度拡充/一部負担金の減免制度の改善/高額療養費制度の算定方法改善)

6.傷病・出産手当の創設

7.市町村が主体となって、安心して医療を受けられる国保制度の構築を

などの内容です。民商は長年にわたり、国・自治体に国保制度の改善を求めてきました。

今後も幅広い皆さんと力を合わせ、提言の実現をめざしていきます。

保険証を取り上げられない「特別の事情」

① 災害を受けたり盗難に遭った

② 病気にかかったり負傷した

③ 事業を廃止したり休止したりした

④ 事業に著しく損失を受けた

⑤ 前各号に類する事由

これらの判断は「法律の趣旨に則って各市町村、地方自治体が判断する」(坂口厚労相答弁 2001年3月22日)となっています。